Поэты об Олеге Чухонцеве

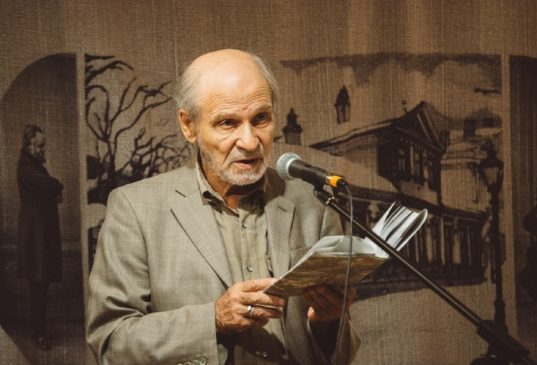

8 марта 2018 исполняется 80 лет Олегу Григорьевичу Чухонцеву. Textura попросила нескольких поэтов разных поколений и эстетических убеждений ответить на три вопроса:

1. В чём, на Ваш взгляд, состоит значение Олега Чухонцева для современной поэзии?

2. Что значит для Вас Чухонцев? Испытали ли Вы влияние Чухонцева в человеческом или же в литературном смысле?

2. Видите ли Вы влияние поэзии Олега Чухонцева в последующих поколениях и, если да, каково оно? В стихах каких поэтов оно отражается более или менее явно?

В опросе участвуют:

НАДЕЖДА КОНДАКОВА

ВЛАДИМИР КОЗЛОВ

АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ

ИЛЬЯ ФАЛИКОВ

РОСТИСЛАВ АМЕЛИН

Надежда КОНДАКОВА:

«В творческом облике этого поэта нет и никогда не было ничего суетного…»

1. Прежде всего в том, что само присутствие в ней Олега Чухонцева сохраняет достоинство русской поэзии, её эстетическую высоту, подтверждает правоту пушкинской мысли, что «поэзия остаётся на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель её одна, средства те же».

1. Прежде всего в том, что само присутствие в ней Олега Чухонцева сохраняет достоинство русской поэзии, её эстетическую высоту, подтверждает правоту пушкинской мысли, что «поэзия остаётся на одном месте, не стареет и не изменяется. Цель её одна, средства те же».

Собственно говоря, теми же словами можно охарактеризовать и советский период жизни и творчества О. Чухонцева, ни разу и ни во имя чего не отступившего от себя, то есть от поэзии.

2. Вот очень хорошо, что в этом вопросе вы объединили литературное и человеческое, ибо для меня влияние О.Чухонцева – это прежде всего влияние личностное, причём протяжённое во времени, симбиоз жизни и творчества поэта, при котором одно – подтверждает другое.

В творческом облике этого поэта нет и никогда не было ничего суетного, мелкого, продиктованного суетным или мелким, что многим (и даже весьма талантливым) литераторам было свойственно и во времена СП СССР, и присуще ныне, во дни фестивально-премиального веселья и разгула. Какая разница, кому заглядывать в глаза – секретарю СП или куратору очередного тусовочного мероприятия, какая разница – в каком сидеть «президиуме»?! В одном из интервью Олег Григорьевич свое кредо сформулировал чётко: «Раньше выбор был более прям. Либо совершить поступок, либо отступиться от себя. Либо сидеть в президиуме, либо на нарах. Я не хотел ни того, ни другого».

Публиковаться в тиражных молодёжных журналах Олег Чухонцев начал в 20 лет и едва ли не сразу обрел литературное имя, «повзрослел опасно рано», как заметил позже критик Станислав Рассадин. Но одна журнальная публикация в «Юности» (№ 1, 1968) разом вынесла его и на вершину славы и на высоту настоящего жизненного испытания.

Мне, второкурснице филфака СГУ, о ту пору было 18 лет. Но до сих пор помню ошеломление, испытанное после прочтения подборки, исторической в прямом и переносном смысле: «Повествование о Курбском», «Чаадаев на Басманной»… Соединение истории русской с живой русской жизнью сверкало столь талантливо и ювелирно, что аллюзий избежать было невозможно. И вопрос «как же могла это проспать цензура?», переходящий в восторг: «как чудно, что она это проспала!», просто пьянил.

Много позже, уже в Москве, я узнала, как дорого обошлась эта публикация самому Олегу Чухонцеву. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Павлов устроил журналу «разнос», обвинив поэта ни больше ни меньше, а в «призывах к измене Родине». Главный редактор «Юности» был уволен, книга Чухонцева, готовящаяся в «Молодой гвардии», остановлена, причём навсегда. Драгоценно лежащий передо мной первый сборник О.Ч. «Из трёх тетрадей» (тоже изрядно оскоплённый) вышел уже в другом издательстве, когда автору исполнилось 38.

«За все мои немалые годы у меня вышло четыре книги оригинальных стихов. И ещё примерно столько же сборников с редкими вкраплениями нового… Это факт, и ничего в нем приятного для автора нет».

Приятного, конечно, нет. Но достойного – много, ибо и в новейшие времена поэт, по праву получивший все заслуженные им пьедесталы, не впал в мельтешение, не поддался искусу «шумихи и успеха». Как жил, так и продолжал жить дальше, помня, что «жить –это труд», как писал, так и продолжал писать, зная, что «эстетический счёт – существует».

Всё вышесказанное вместе можно назвать творческим поведением в литературе, и применительно к Олегу Чухонцеву оно оказало на меня самое сильное влияние.

А стихи поэта, которого справедливо относят к «смысловикам», я просто люблю, ибо прав Томас Элиот: «Истинная поэзия воспринимается прежде, чем понимается».

3. Прямого стилистически обозначенного (я бы сказала – «ученического») влияния, как это было в случае с Иосифом Бродским или Юрием Кузнецовым, я не вижу.

Несмотря на самобытный и узнаваемый голос, в поэзии Олега Чухонцева, по верному замечанию Артёма Скворцова, «не ухватишь утрированно-характерные, навязчивые особенности стиля, которые можно бесцеремонно и простодушно растащить на клише».

Владимир КОЗЛОВ:

«Голос Чухонцева расслышать ещё попробуйте…»

Я уже как-то признавался, что стихи Олега Чухонцева я пережил как одно из самых крупных поэтических влияний. Но при этом я понимаю, что угадать факт этого влияния по тому, что я делаю, почти невозможно – ещё менее вероятно опознание родства самим поэтом. По этой причине я с недоверием отношусь к любой попытке назвать наследников дела Чухонцева. Дело в том, что Олег Чухонцев влияет самой возможностью самоустранения под натиском различных поэтических языков, которые тем самым оказываются как бы более важным событием, чем лирическое я. Вы посмотрите на его арсенал – он расширился даже в последней книге. Хорошо помню, как долго кружил над его стихами, пытаясь схватить единое сознание, которое отомкнёт всё творчество, как подходящий ключик. К такому поиску приучают такие сильные риторы, как Бродский, – вот уж где голос говорящего торчит из любой, даже неудачной фразы. А расслышать голос Чухонцева – ещё попробуйте. Если получится, это будет означать, что вы сможете расслышать в поэзии теперь очень многое, самые разные голоса. Это будет значить, что ваш слух перешёл на какой-то иной уровень – и это резко расширяет пространство мировой поэзии.

Я уже как-то признавался, что стихи Олега Чухонцева я пережил как одно из самых крупных поэтических влияний. Но при этом я понимаю, что угадать факт этого влияния по тому, что я делаю, почти невозможно – ещё менее вероятно опознание родства самим поэтом. По этой причине я с недоверием отношусь к любой попытке назвать наследников дела Чухонцева. Дело в том, что Олег Чухонцев влияет самой возможностью самоустранения под натиском различных поэтических языков, которые тем самым оказываются как бы более важным событием, чем лирическое я. Вы посмотрите на его арсенал – он расширился даже в последней книге. Хорошо помню, как долго кружил над его стихами, пытаясь схватить единое сознание, которое отомкнёт всё творчество, как подходящий ключик. К такому поиску приучают такие сильные риторы, как Бродский, – вот уж где голос говорящего торчит из любой, даже неудачной фразы. А расслышать голос Чухонцева – ещё попробуйте. Если получится, это будет означать, что вы сможете расслышать в поэзии теперь очень многое, самые разные голоса. Это будет значить, что ваш слух перешёл на какой-то иной уровень – и это резко расширяет пространство мировой поэзии.

С другой стороны, я встречал людей своего поколения, которые Чухонцева искренне не понимают. Это вообще легко – любить на расстоянии – а вы загляните в тексты. А в них никакого прямого высказывания, там вязь и петли, сплетенные из одной-единственной, да еще и непонятно чьей мысли, или даже не мысли, а наблюдения, мыслечувства. Это я к тому, что очень уж сложен Чухонцев для нашего примитивного времени. Он – выживший сверхрефлексивный семидесятник, который парадоксально оказался в центре внимания во многом благодаря своей почти монашеской сторонней позиции, которая к тому же оказалась творчески весьма плодотворной. Многие сегодня больше любят его фигуру, чем стихи. Но то влияние, о котором я сказал в самом начале, на меня произвели всё же стихи.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ:

«Главный урок Чухонцева – пример не радикальных, но постоянных изменений…»

Взялся отвечать с энтузиазмом, а оказалось, что мало что могу добавить к статьям Владимира Козлова («Внутренние пейзажи Олега Чухонцева» – «Новый мир», 2008, № 3), Ирины Роднянской («Дней минувших анекдоты?.. О поэме Олега Чухонцева» – «Арион», 2008, № 4) Артёма Скворцова («Энергия самовозрастания» – «Знамя», 2006, № 6; «50 случаев поэзии» – «Новый мир», 2014, № 11; «Приходящее к» – «Новый мир», 2016, № 4) и других исследователей.

Как-то я вообще не умею писать о поэзии – подробно; особенно о той, которая мне дорога. Поэтому – кратко.

Для меня Олег Чухонцев – один из лучших поэтов, пишущих сегодня на русском языке, а возможно – просто лучший (да простят меня, главного редактора, другие авторы «Нового мира»).

Главный урок Олега Чухонцева для меня (и, возможно, для всех нас) – это пример не радикальных, но постоянных изменений (так сказать, со скоростью самой жизни), умение не бронзоветь, не застывать, не повторять один и тот же когда-то счастливо найденный алгоритм создания стихотворения (чем у нас занимаются слишком многие стихотворцы).

Вошедший в литературу в 60-е годы века минувшего, Чухонцев уже в новом веке подарил нам замечательную книгу «Фифиа», которая, без сомнения, войдет в историю русской поэзии. (Это не говоря о том, что им было сделано ранее.) Но и после нее поэт не остановился, не притормозил; книга «выходящее из – уходящее за» показывает, что Чухонцеву скучно, неинтересно повторять пройденное, делать уже сделанное.

Еще одна дорогая для меня особенность: Чухонцев – в отличие от многих авторов, которые могут предъявить в целом недурные «сборники», «избранные», но только не отдельное, самодостаточное и прекрасное стихотворение, – автор поэтических шедевров (ох, не люблю это слово, но куда денешься). «– Кые! Кые!..», «Ещё элегия», «А берёзова кукушечка зимой не куковат…», или более ранняя «Послевоенная баллада»… Думаю, что список этот легко продолжат читатели и эксперты.

Повлиял ли на меня Чухонцев? Уверен, что – да. Всей совокупностью своего творчества и творческого поведения. Как это влияние на мне отразилось, как проявилось, судить не берусь. О влиянии на других – тем более.

Чухонцеву – восемьдесят. Только благодарность, ничего кроме благодарности.

Илья ФАЛИКОВ:

«Чухонцев – величина постоянная…»

За двадцать последних лет я трижды высказывался о Чухонцеве довольно пространно в разных работах. Приведу выдержки из них, чтобы сейчас не повторяться. Чухонцев – величина постоянная.

За двадцать последних лет я трижды высказывался о Чухонцеве довольно пространно в разных работах. Приведу выдержки из них, чтобы сейчас не повторяться. Чухонцев – величина постоянная.

…Перечитав Чухонцева, я стал листать – Шиллера. Накатило сугубо личное. Ровно сорок пять лет назад (1953. – И.Ф.) мы с сестрой подарили матери на день рожденья солидный зеленый том возвышенного немца. Виновница торжества таких книжек не читала. Её сибирское детство не предполагало Ивиковых журавлей. Шиллерову балладу я усваивал сам. Смешно… Вот куда погружает Чухонцев. В самое детство. И намного глубже – вплоть до детства человечества с его истмийскими играми и поэзией Архилоха.

Чухонцев – напоминание об Ивике. В 1973 году, когда Ивик напомнил ему о себе, в результате чего появилось «Напоминание об Ивике», Чухонцева особо заботил вопрос: «Вы чувствуете воздух / иного бытия?» Шиллер, описывая эриний, так говорит в переводе Заболоцкого: «Земные жены так не ходят, / Не здесь родные их края;/ Их очертания уводят / За грань земного бытия».

Кого же спрашивал чухонцевский Ивик о воздухе иного бытия? Разбойников, своих убийц. Это ещё нелепей и намного грустней, чем тот наивный жест с зелёным Шиллером.

Повторяю, Ивик Чухонцева – это 73-й год, и наиболее животрепещущим тогда было следующее: «Кто хочет – в Палестину, / а я – в Пелопоннес!» Так, и только так. Чухонцевский Ивик странным образом не погибает, и в этой истории нет журавлей. Это, скажем, у Есенина журавли. У Чухонцева же – «будильщик ранний». Петух. Ивиков петух! Он павловопосадский: «А жизнь все безымянней, / и многие в тени./ И мы, будильщик ранний, / и мы с тобой одни». Не спи, не спи, художник. <…>

Чухонцеву удалось опровергнуть миф о Чухонцеве. Миф создавался годами, чужими усилиями. Есть поэт – печатает в «Юности» превосходные стихи, – отчего у него нет книг? Что он такое пишет? Ну о Курбском. Что ещё? Наконец вышла книга. Был момент некоторого разочарования. Никакой особенной взрывчатки в этих стихах не оказалось. По крайней мере, не больше, чем у, допустим, Рубцова. Не тот вектор ожиданий? Да. Но и определённое опоздание именно той книги, «Из трёх тетрадей».

Чухонцев опроверг легенду о себе самым простым способом – он выполнил естественнейшее для него задание: я должен быть лирическим поэтом. Потому что Чухонцев – это история естественного человека в уродливой истории.

(Ивиков петух, ЛГ. 1998. №9 (5690)

Он позволил себе уже в названии книги – «Фифиа» – поиграть с самим собой, поговорить на незнакомом языке, каковым является не столько суахили, сколько нынешний язык улицы, язык той самой эпохи, в которой, вообще-то говоря, вроде бы и делать нечего, кабы не её странный язык, не этот звук, с его фенечками, не эти “фи” – и девическое «фи!», и птичье «фью-фью», – в которых столько же непоняток, сколько и неких чудноватых надежд на осмысленное течение жизни, и «пора, мой друг, пора!», и «будь что будет!». <…>

Лирика поёт («пропой на суахили»). Забавна описка автора в автографе стихотворения «Без хозяина сад заглох…» перед титульным листом, забавна и красноречива. В строке «Вот и думай, мутант прогресса» он ошибочно пишет «слушай», зачеркивает, возвращает «думай», но ведь совершенно ясно, почему надо слушать: «граммофончик звучит вьюнка / в инфернальных уже пределах». Его ведёт звук. В подкорке – это самое «слушай». Автограф, ставший черновиком, Чухонцев намеренно оставляет – не перебеливая: получается эффект варианта. К слову, в чухонцевском саду почему-то существует – хоть и выродившийся в вику – горох, растение полевое и огородное. Это не оговорка. Таков его сад-огород. Такова его речь, в которой «паморки» соседствуют с «эоном», «деместикус, дектикус, коноцефал» – рядом с «дефицитом», «Агидель, Изикюль, Дюртюли» – чужеземных арф родник, здесь же – «мережи» и «топляки» etc. <…>

Чухонцев всегда писал странных людей, чудаков, оригиналов и пр. «Вальдшнепу» в книге предшествуют стихи о юродах. О блаженной Даше, о поселково-городском дураке по кличке Кыё-Кыё. «Даша, попьём чайку?» – вопрос чухонцевской матери к подруге своей молодости. Конечно же, в таких случаях персонажи накладываются на самого автора. Все они – он сам, он сам – все они. Не надо ходить далеко, чтобы увидеть это невооружённым глазом. «Я хочу, я пытаюсь сказаться, но / вырывается из горла хрип, / как из чайника, выкипевшего давно / до нутра, и металл горит», – на следующей странице: о покойном брате: «…я вижу вспять всё то же, / твоё упрямство, гордость, нищету / и хрип в груди, когда и жить охота, и униженье жить…» Это ведь один и тот же хрип.

Национальный русский поэт. В общем, сводном, суммарном смысле все лауреаты (премии «Поэт». – И.Ф.) и есть он, тот самый – и по масштабу, и по характеру творчества.

А по персоналиям – так ли это? Лишь Чухонцев, может быть. «Может быть» – потому, что этакая корона – не нашего суда компетенция. Потомки назовут. Да и прецеденты есть – Пушкин в частности. Даже Блок все-таки из другой оперы, прекрасной, но другой. <…>

Говорят, в возрасте поэт обязательно стремится впасть в ересь простоты (как сказано им в эссе о Слуцком: «францисканская простота и изящество»). В теории так оно и есть, а на практике чухонцевская речь со временем усложняется, затрудняется. <…>

Затруднённая речь – не изыск, но, может быть, требование времени. Проще всего – бросить рифму и пунктуацию, это несерьёзно. Суть дела, пожалуй, в ритмике. Новое говорение потеряло в легкости и скорости, и это не оттого, что возраст такой и спешить некуда. Не все его читатели одобрили «Закрытие сезона. Descriptio» (1996), поскольку это походило на работу на территории Бродского. Но он, уже порядком давно, работал в длинном дольнике: «Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий…» (1970), «Седой учитель начальных классов в пиджаке с заложенным рукавом…» (1982) – это ведь мало того что знаменитые вещи, это жемчужины русской поэзии во всем ее объёме.

(Поэт. Национальный. Русский. Новый мир. 2013. №4)

Ростислав АМЕЛИН:

«Эти тексты снятся во сне, и это, разумеется, плохо…»

Я хорошо знаю позднего Чухонцева, а стихи средних лет мне особо не запомнились; может, кроме ряда текстов, от которых в голове остаётся название. Но я всегда буду помнить целиком 3 текста: «Кыё-кыё», «Кукушечку» и «Век-заложник». Все три текста, я подозреваю, совершенно случайно родились и были быстро написаны, возможно, это и делает их той живой поэзией, которая не забывается. Эти тексты снятся во сне, и это, разумеется, плохо: зачем мне эти стихи, когда есть свои мысли, свои сны, свои стихи? А дело в том, что действительно своих мыслей и снов, как и стихов, мы не имеем, а думаем теми мыслями, которые к нам прирастают извне, в тех формах, которые нам ясны, и странное дело – от Чухонцева, со времен юношеского чтения, в памяти остаётся прилично. Может, именно моя память так устроена, что эти стихи в ней остаются. Это к разговору о влиянии.

Влияние стоит отделить от наследования; наследнику поэта достаются, как правило, формальные и стилистические устройства, которые он применяет, чтобы сказать уже своё. В каком-то смысле истинным наследником поэта может быть только его эпигон. Что касается влияния, то влияет на поэта идея, а не форма. Влияние поэта – это когда движешься мимо него, и вдруг останавливаешься и начинаешь понимать нечто важное, хотя оно может не быть высказано в этих стихах и даже не содержаться в них, как – содержится ли в Земле та сила, которая притягивает Луну, или эта сила возникает между? Примерно так и с поэтами, – живёшь, читаешь стихи, и потом вдруг оборачиваешься назад, почти случайно, и откуда-то изнутри, уже с новым смыслом, возвращаются строки, а потом и строфы. Помнить стихи наизусть – значит воссочинять их по уже готовому лекалу; так молодой поэт учится мыслить письмом в стихах, чаще на примере других поэтов. Именно в этом смысле я считаю Чухонцева своим поэтическим воспитателем, одним из тех, кого не стыдно прочитать в компании ровесников, даже никак не связанных с поэзией. И в этом – ещё одна важная черта Чухонцева; его стихи могут исполнять реальную и, возможно, самую древнюю функцию поэзии – это суггестия между людьми, для которой не хватило бы общих слов, если бы не она.

А ещё Чухонцев – совершенно неповторимый поэт, потому что всегда идёт по своему очень узкому пути, минуя тренды и бренды. Но это как плюс, так и минус – не будем сильно возвышать поэтическую неповторимость. Конечно, поздний Чухонцев – о немоте и страхе, и, раз поэт прекратил молчать, значит, он прекратит и бояться. И это спасение от страха передастся тем, кто пройдёт с поэтом его путь по тексту. Мне, как свободному поэту, очень помогла не бояться слов и жизни эта, можно уже сказать, старая для меня поэзия.